全固态锂金属电池因采用不可燃固态电解质,具备高安全性和能量密度,被视为替代传统液态锂电池的理想选择。然而,锂金属阳极与固态电解质界面稳定性差的问题长期存在:一方面,锂金属易与硫化物电解质反应生成绝缘副产物(如Li₂S、Li₃P),导致界面电阻激增;另一方面,循环过程中锂枝晶沿电解质晶界生长可能刺穿电池,引发短路甚至热失控。尽管硫化物电解质具有媲美液态电解质的离子电导率(室温下可达10⁻² S/cm),但其与锂金属的化学不相容性严重制约了实际应用。

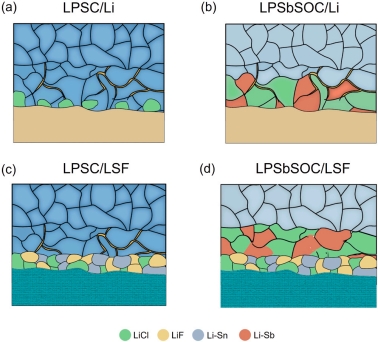

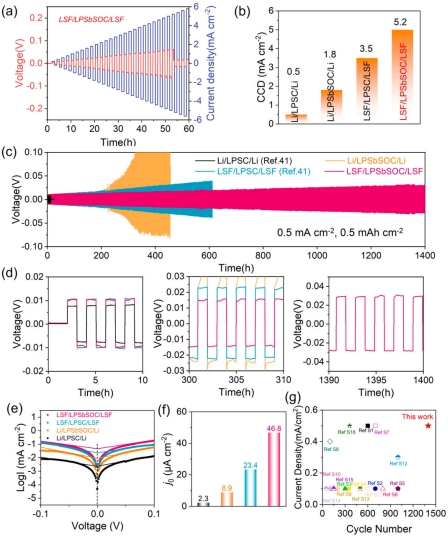

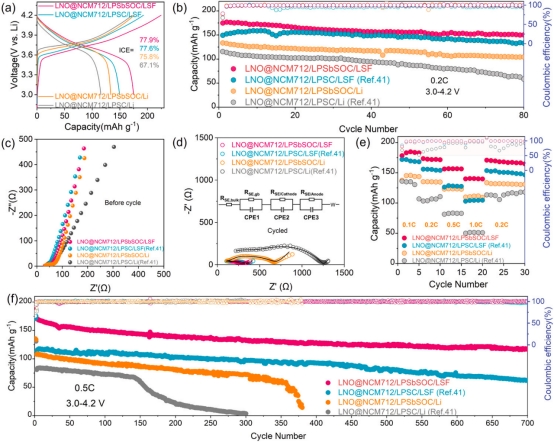

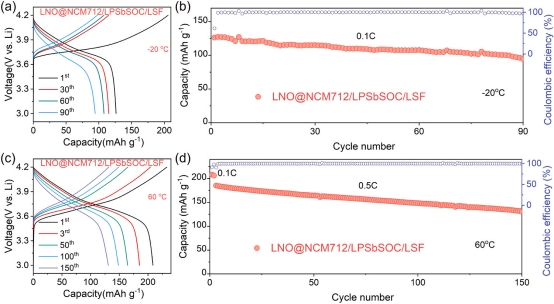

基于此,西安电子科技大学李思吾副教授与华中科技大学杨辉教授、余创教授合作,创新性地提出“复合阳极+功能电解质”的双重保护策略,构建了具有高锂亲和力与高界面能的Janus界面。一方面,作者通过熔融锂金属与SnF₂反应,形成由Li、Li₂₂Sn₅合金和LiF组成的复合结构。其中,Li₂₂Sn₅合金构建快速电子/离子传导网络,优化锂离子体相扩散;LiF凭借高界面能延缓锂枝晶生长,起到“疏通”锂离子分布的作用。另一方面,作者在Li₅.₅PS₄.₅Cl₁.₅硫化物电解质中引入Sb和O元素,使其与锂金属接触时原位生成Li-Sb合金界面。该界面不仅加速锂离子迁移,还能在高电流密度下主动消耗穿透的锂枝晶,形成稳定阻挡层,发挥“阻断”功能。实验结果显示,采用双重修饰策略的对称电池在0.5 mA/cm²下稳定循环1400小时,过电位仅从10 mV缓慢增至29 mV;临界电流密度(CCD)高达5.2 mA/cm²,远超单一修饰策略(1.8-3.5 mA/cm²)。全电池测试中,基于LiNi₀.₇Co₀.₁Mn₀.₂O₂正极的ASSLMB在0.5C倍率下循环700次后容量保持率达70%,且在-20°C至60°C宽温域内表现优异,高温(60°C)循环150次容量保持90%,低温(-20°C)循环90次仍保有80%容量。

图1.不同类型电解质/锂负极界面的对比示意图

图2.采用双改性界面与其他类型界面的对称电池电化学性能对比

图3.采用双改性界面和其他类型界面的全电池性能对比

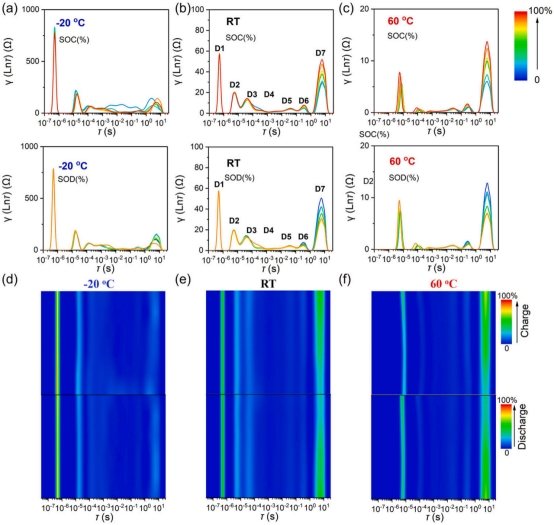

图4.全电池在不同温度下的电化学性能

图5.全电池在不同温度下循环过程中的界面变化

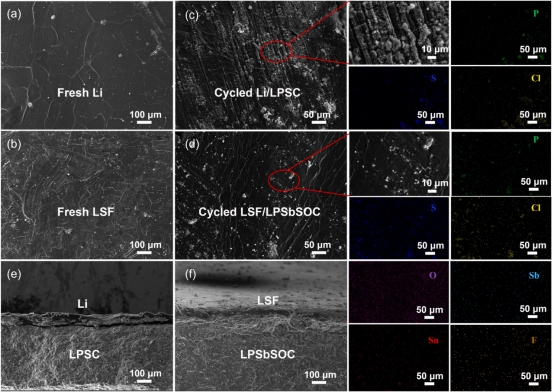

图6.全电池在循环前后的界面形貌和组成变化

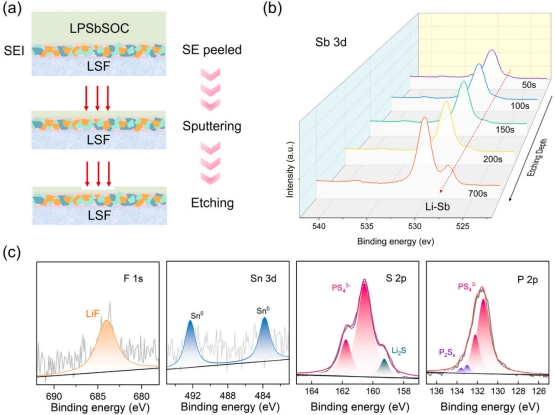

图7.循环后全电池的界面结构表征

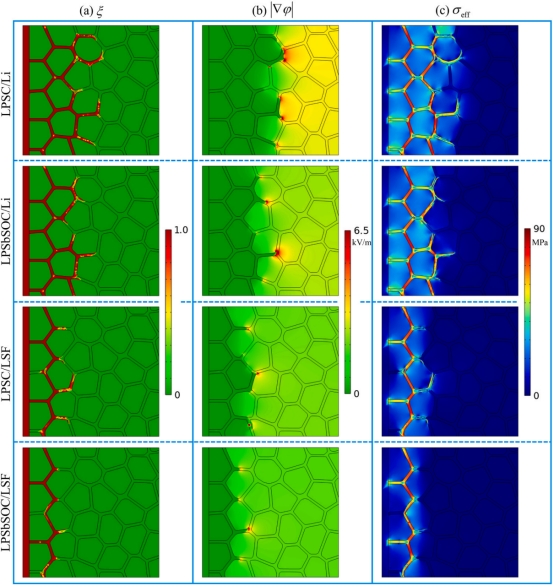

图8.电池界面处的相场模拟结果对比

该研究通过相场模拟和原位表征揭示了Janus界面抑制枝晶的微观机制:复合阳极诱导锂离子均匀沉积,而功能电解质通过化学消耗进一步阻止枝晶渗透,形成“双重保险”。这一设计不仅解决了硫化物电解质与锂金属的界面兼容性问题,还为全固态电池的大规模应用奠定了基础。该成果以“Ultra-efficient and stable Janus interface to construct high-performance sulfide-based all-solid-state lithium metal batteries”为题,发表于国际知名期刊《Materials Science & Engineering R》(中科院分区1区,影响因子31.6)。太阳成tyc122cc李思吾副教授、华中科技大学余创教授为该论文的共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家资助博士后研究人员计划等科研项目的资助。感谢太阳成tyc122cc分析测试中心、化员工物综合实验中心提供技术支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.mser.2025.100950